先进材料与结构力学课题组(中国矿业大学材料与物理学院)在铁基非晶合金激光选区熔化(SLM)制备领域取得突破性成果。课题组学生姜晓月作为第一作者,在刘海顺教授指导下完成的研究论文《基板温度对激光选区熔化制备铁基非晶合金晶化的影响》发表于《物理学报》(2025 年第 74 卷第 1 期,017501),并被选为当期重点研究成果。

铁基非晶合金因具备优异的软磁性能、高强度及耐腐蚀性,在高端制造领域极具应用价值,但传统制备技术受限于其玻璃化成形能力低、易脆等特性,难以制备复杂构件。激光选区熔化技术虽为非晶合金 3D 打印提供了可能,但其过程中晶化现象严重影响制品性能。作为 SLM 装置关键部件的基板,其温度对打印件微观结构的影响长期缺乏系统研究,成为制约技术发展的关键科学问题。

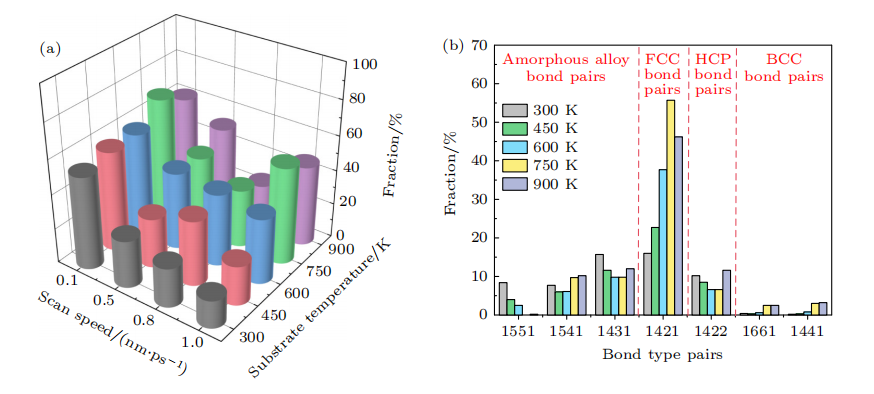

研究团队通过分子动力学模拟,首次在原子尺度揭示了基板温度(300-900K)对 Fe₅₀Cu₂₅Ni₂₅非晶合金 SLM 过程中晶化行为的双重调控作用:

低温区晶化促进效应:当基板温度低于 750K 时,面心立方(FCC)晶相特征键对 1421 的含量随温度升高显著增加。例如,扫描速率为 1.0nm/ps 时,基板温度从 300K 升至 750K,晶体键对含量从 27.9% 飙升至 61.6%,对应⟨0,4,4,6⟩团簇含量从 9.1% 增至 17.6%。这源于基板温度升高导致熔池冷却速率从 8.8×10¹³ K/s 降至 7.3×10¹³ K/s,延长了原子重排时间,促进晶体团簇成核。

近玻璃转变温度区的非晶稳定效应:当基板温度接近玻璃转变温度(1074K)时,玻璃形成能力、熔体峰值温度(2520-2748K)、熔体停留时间(16-37ps)及冷却速率的协同作用,使非晶键对含量出现反常增加。如扫描速率 0.8nm/ps、基板温度 900K 时,非晶键对含量较 600K 提升 22.8%,打破了 “升温必然加剧晶化” 的传统认知。

团队结合 Honeycutt-Andersen 键对分析、共邻分析(CNA)及 Voronoi 多面体技术,发现 Cu 基板诱导的 FCC 晶相结构与基板本身晶格匹配,验证了 “基板作为晶核模板” 的机制。研究还建立了基板温度 - 冷却速率 - 晶相含量的定量模型,为 SLM 工艺优化提供了理论基础。例如,实验数据显示基板温度每升高 150K,FCC 团簇含量平均增加约 25%,为精准调控晶化行为提供了关键参数。

该研究得到国家重点研发计划(2021YFF0600500)及国家自然科学基金(52371167)资助,展现了先进材料与结构力学课题组在非晶合金增材制造领域的前沿创新能力。

论文链接:https://wulixb.iphy.ac.cn/article/doi/10.7498/aps.74.20240662