近日,中国矿业大学材料科学与物理学院刘海顺,张响团队联合中南大学熊翔团队,在偶氮染料废水处理领域取得突破性进展。他们开发的表面活化铁基金属玻璃(SA-MG)材料,可在1分钟内实现酸性橙II(AO II)偶氮染料溶液的完全脱色,降解速率比原始材料提升25倍以上。相关研究成果发表于国际期刊《Surfaces and Interfaces》(2025, 59: 105938)。

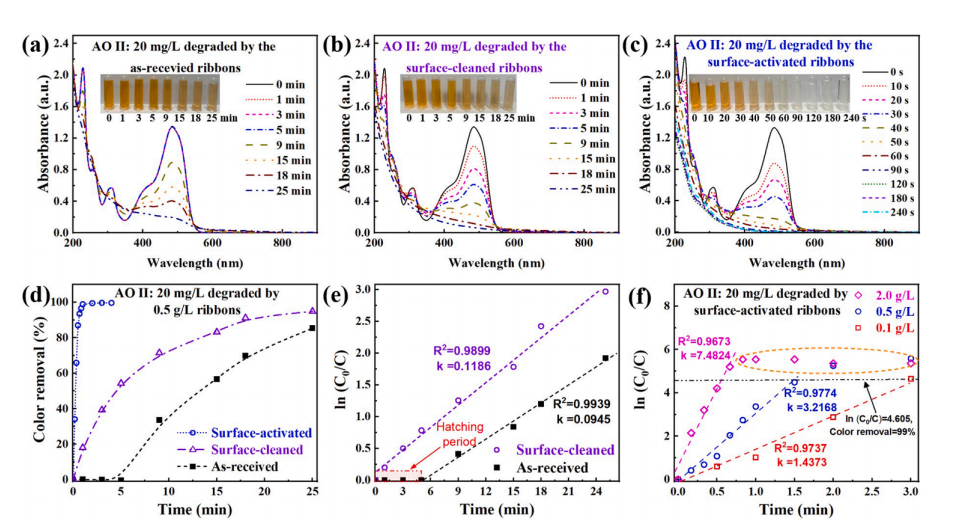

纺织、印染等行业每年产生大量含偶氮染料的废水,这类污染物稳定性高、毒性强,传统处理方法往往需要数十至数百分钟才能完成降解。研究团队创新性地采用化学表面活化(CSA)工艺,在Fe₇₃.₅Si₁₃.₅B₉Cu₁Nb₃金属玻璃表面构建了富含纳米铜颗粒的异质层。尽管铜颗粒仅覆盖40%-60%的材料表面,却使SA-MG展现出惊人的催化活性:在pH=3、25℃条件下,20 mg/L的AO II溶液接触SA-MG后1分钟内脱色率即达99%,降解速率常数k高达1.4-7.4 min⁻¹,较原始金属玻璃提升36倍。

该技术的核心在于构建了“局部原电池-双金属类芬顿反应”协同体系。表面活化形成的Fe/Cu微电池加速了Fe²⁺/Fe³⁺和Cu⁺/Cu²⁺的价态循环,持续产生高活性羟基自由基(·OH),高效攻击偶氮染料的N=N双键。同时,活化处理使材料表面形成易脱落的片状结构,在降解过程中不断暴露新的活性位点,实现“自清洁”效应,这也是SA-MG具备优异重复使用性的关键——经13次循环使用后,其降解速率常数仍保持在1.2以上。

与激光处理、草酸改性等现有技术相比,CSA工艺具有显著的成本和时间优势:整个活化过程仅需在硫酸和硫酸铜溶液中各处理10秒,无需复杂设备,材料制备成本降低60%以上。实验数据显示,当SA-MG用量从0.1 g/L增加至2.0 g/L时,降解速率常数从1.4373提升至7.4824,表明该材料可根据废水浓度灵活调整用量,兼具处理效率与经济性。

该研究得到国家自然科学基金(52371167、52304388)的支持,相关技术已申请发明专利2项。随着环保标准的日益严格,SA-MG材料有望在纺织、皮革等行业的废水处理中发挥重要作用,助力实现“双碳”目标下的绿色工业发展。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.surfin.2025.105938